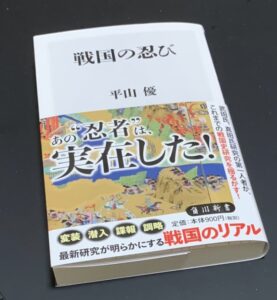

平山優『戦国の忍び』角川新書、2020年

平山優氏の本は厚いので有名です。今回も期待に違わず自立しました。352頁ありました。歴史学者は我々のイメージする「忍者(にんじゃ)」はいないという評価でした(P336)。そもそも「忍び者(しのびのもの)」を「忍者(にんじゃ)」と呼ぶようになったのは昭和三十年代といわれています(P3)。

アニメでは『少年忍者風のフジ丸』、実写物では荒唐無稽な『忍者部隊月光』というTVドラマを見た記憶があります。何故か現代の戦士が日本刀を背負っていました。それだけ、「忍者」というフィクションのイメージが膨らんでしまいました。江戸時代の書物に出てくる手裏剣や撒菱などの鉄製の高価な武器は勿体無くて使えない代物です。本書は実在の「忍の者」を文献学的に述べて、「忍者」とのギャップを埋めていこうという本です。したがって、忍術や武器については当時の史料に登場しないので扱っていません(P9)。

本書の意義を著者である平山優氏は次のように述べています。

「忍びが最も活躍した戦国時代における、彼らの活動とその様相を、幅広い地域を対象に、最新の戦国期研究の成果を踏まえ、まとめて提示された成果はまだ出現していない。忍者研究の新たな地平が開かれたいま、戦国時代の忍びの登場からその全盛期、そして消滅までを見通した基礎研究の提示は、それなりの意義があると考える」(P8-9)。

江戸時代の書物である『武家名目抄』や『軍法侍用集』は「忍び」を竊賊(せつぞく)、強盗などを働く「悪党」と見ていました。「忍」、「忍者(しのびのもの)」、「乱波」、「突波」、「目付」など多様に呼ばれました。また、国によって名称も違ったようです。「忍び者」の名称のひとつの「透波(すつぱ)」がマスコミ用語の「すっぱ抜く」の由来となっていたのは知りませんでした(P24)。

合戦の主力である「足軽」という雑兵の中に「忍び者」がいたことを想像してませんでした。合戦の様相が違って見えてきます。戦陣の夜は本篝(ほんかがり)を陣所に配置しますが、捨篝(すてかがり)を陣所から同心円状に設置することで敵勢の夜襲を察知することが行われました。陣所の警備は昼は武士、夜は透波が分担しました(P41)。

戦国時代の合戦を総合的に見る視点として「忍び」は不可欠と結論しています。

「本書で拾い上げた、戦国の忍びの活動の数々をもとに、彼らの実像を現在に置き換えてみると、身の危険を顧みず情報を収集する諜報員、常に最前線に身を置き、敵の城砦、陣所、村町に潜入して放火や略奪を行ったり、城の乗っ取りや、待ち伏せ戦法などのゲリラ戦などを担う特殊部隊、そして味方の領国で暗躍する悪党や家臣などの不正や造反を監視、摘発する秘密警察、などの相貌を併せ持つ集団といえるだろう。これらの事実から、戦国合戦が、昼夜を分かたず、日々夜々、休むことなく展開されていた事実を、私はあらためて認識した。私たちは、あまりにも昼に行なわれる華やかな戦国合戦だけに、目を向けがちだってことを自省しなければならない。その実態は、夜も含めたもっと複雑極まりないものだったといえるのだろう。とりわけ、夜の戦場の主役は、武士ではなく、間違いなく忍びたちであったことを、私はここで再度、強調しておきたい」(P338)。

江戸城の警備を伊賀、甲賀、根来同心が担当したことは、同心番所や百人番所が残っていることで知っていましたが、何故「忍び者」だったのかは本書を読んでよく分かりました。夜の警備は「忍び者」に任せる必要があったのでした。今よりも夜が暗かった時代だったのです。「忍び者」が活躍したのは。

コメント