植木朝子『虫たちの日本中世史 『梁塵秘抄』からの風景』ミネルヴァ書房、2021年

三中信宏『読書とは何か 知を捕らえる15の技術』(河出新書、2022年)を復読していて、植木朝子『虫たちの日本中世史 『梁塵秘抄』からの風景』が取り上げられていたので、こちらを読み始める。前回はどこまで読んだのか忘れてしまったけれども、都をどりが始まる時期には植木朝子(ともこ)氏の今様を思い出す。都をどりの歌詞も日本の歌謡文化の中にあり、今様の名手の植木朝子氏が担当してから、ずっと楽しみにしている。

書誌情報

ミネルヴァ書房の『「究」』に2016年10月〜2020年3月)に連載した原稿を修正し、また加筆したもの。人名索引、事項索引、作品名索引がある。注記はない。

これだけで、本書を読める人はある程度絞られると思う。

「『梁塵秘抄』に登場する虫は、蛍・機織虫(キリギリス)・蝶・蟷螂・蝸牛、稲子麿(ショウリョウバッタ)・蟋蟀(コオロギ)・虱・蜻蛉である」(p.2)。

馴染みのないもは虱くらいだが、『梁塵秘抄』には出てこないが、蜘蛛は今と違い「蜘蛛の振舞を恋人の来訪の前兆とする」(p.213)俗言があるくらいで、虫の好き好きは文化そのものなのだろう。だから、日本の中世に虫たちがどのように扱われてきたのかを調べる気になったのであろう。

最初は捕食昆虫の蟷螂(カマキリ)が取り上げられていて、『荘子』の蟷螂(とうろう)が斧を振り上げて車轍に立ち向かった故事により、ドンキホーテのような無鉄砲さが「蟷螂の斧」という言葉のイメージとして伝わったのだろう。

祇園祭の蟷螂山も蟷螂のユーモラスな動きで人気がある。蟷螂の舞についての故事もあるが、舞といったら蝸牛が出てきて、これは今の童謡の「かたつむり」があるのを思い出せばよくて、中世から蝸牛を囃す風習があることが歌によって確認できる。

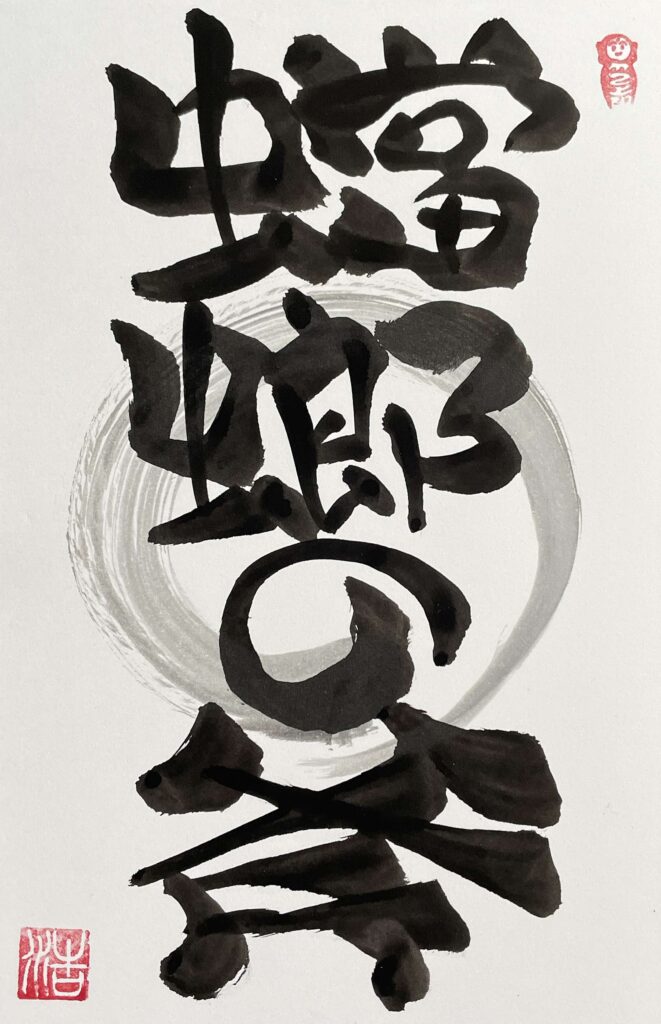

旭堂南文字さんに「蟷螂の斧」を書いてもらった。

コメント