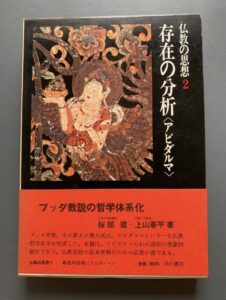

桜部建・上山春平『仏教の思想2 存在の分析<アビダルマ>』角川書店、1969年、1978年第10版

第二章 人間

三千大千世界の宇宙の次は三界、五趣、四生から人間の存在を考えます。宇宙の中に生まれて死ぬいのちある者、すなわち有情(うじよう、サットヴァ)の中の人間に関心が向けられます。

三界(さんがい)は欲界・色(しき)界・無色界の三つですが、色界(物質の世界)と無色界(非物質の世界、精神の世界)に分けることは分かりますが、欲界は「生物の本能的欲望が盛んで強力な世界」となると色界との境は相対的と考えられますが、境は「天界」の中にあります。

三界は場所を規定します。「欲界は最下にあり、無色界が最上に位置する。すなわち地下の世界と、地表の世界と、空中の世界(天界)の中の下層とは、欲界に属し、天界の上層は色界に属し、無色界はさらにその上、天界の最上層にあるとされる」(P30)。

五趣について、「地下の世界には(1)「地獄」の生活がある。地表の世界には(2)「餓鬼」と(3)「畜生」と(4)「人間」の生活がある。天界には(5)「天」(天人・天女、すなわち天の神々)の生活がある。これを「五趣」と呼ぶ」(P30)。私たちは「阿修羅」を加えて「六趣」ないし「六道」とならってきました。

四生(ししよう)は胎生・卵生・湿生・化生の四つです。「有情(うじよう)が輪廻していろいろな境涯に生まれ出る、その生まれ方の種類を分けた」(P32)ものですが、科学的な分類ではないので、あまり考えてもしかたありません。

業の理論に移ります。

「三界・五(六)趣・四生という有情の輪廻的生存の種々相は何によって生ずるか。アビダルマ論師たちは明言するーーそれはその有情の行為(カルマン、「業(ごう)」)のいかんによるのである、と」(P32)。

因果応報の考え方だと思います。

「ただ、「善因善果、悪因悪果」という言い方は、アビダルマ的に厳密にいえば不正確であり、正確には「善因楽果、悪因苦果」と言わなければならない。善の行為が原因となって、好ましい安楽な結果が生ずる。悪の行為が原因となって、好ましからな結果が生ずる。原因のほうは道徳的に善いか悪いかであるが、結果のほうはその結果を受ける者にとって好ましいかあるいは好ましくないかであって、道徳的にいえばそれは善でも悪でもない中性である。したがって「善果、悪果」という言い方はできないのである」(P33)。

業の理論は宿命論でないといいます。

「アビダルマにおいて、業の理論が宿命論から区別される論拠は二つ見いだされる。その第一は、過去の業が現在の境涯を決定していると同様に、現存の業は未来の境涯を決定するものである、ということである」(P34)。

「第二の論拠は、業は有情のあり方のすべてを決定づけているのではないということである。因・果の関係は、ただ一種類、人間の行為とその結果とのあいだにだけ成り立つのではない。事実は、(省略)さまざまな種類の因果関係が無数にはたらいて、瞬間瞬間の人間の生存を構成している。業とその結果という関係は無数の、そして多様な、因果関係の中のただ一部分にすぎない」(P35)。

業の理論は輪廻の世界が道徳的善悪の世界であることを説いています。「それは人間の平常的生の世界である」(P36)。仏教の目指す輪廻の世界からの解脱はどう関わるのでしょうか。

それというのも、仏教は「無我」説であり、「「我」という輪廻の主体を認めない」(P35)立場だからです。

「アビダルマの立場は、業・輪廻の世界を究極のあるべき様相とは考えないし、輪廻の"主体"を認めもしないけれども、平常的人間の生の現実と、善悪の原理がその生を貫いていなければならぬという道徳的要求とを、承認するものである。そこにあるのは道徳律への畏敬であるといってよい。それは、その限りでは、シャカムニ・ブッダの立場と背馳するものではないと考えられる」(P38)。

業の理論について分からないのが、何故、人間の行為(業)の道徳的なファクターが輪廻の世界で因果関係を持つのかということです。そもそも、輪廻の世界を否定する立場から、業の結果の必然も自業自得も受け入れられません。

無我については第三章で扱っています。

コメント