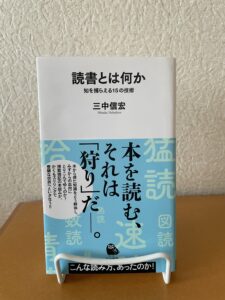

三中信宏『読書とは何か 知を捕らえる15の技術』河出新書、2022年

片付けしていて箱から出てきた。ブログを読み直してみたら、第3章まで書いていたので、復読して、第4章を載せて完結とする。

第4章 読書術(発展編)

読むだけでなく読まないことも読書であるというのが著者の三中信宏(みなかのぶひろ)氏の主張だ。

復読

愛読書について語られる。読む方もバージョンアップしているのである。

休読

途中で撤退する勇気と決断が必要だという。こういう本ばかり読んできたので、読了感がないので本が積み上がったのかもしれない。

歩読

二宮尊徳が薪を背負って歩きながら本を読んでいる銅像がある。三中信宏氏は歩き読みをつくばでしているという。

「車や鉄道での移動もまた快適な読書空間を私たちに提供してくれる」(p.224)。電車の中で本を読むのは毎日の習慣になっているので納得がいく。新幹線で読書するから本が増えたともいえる。

積読

読了していない本への後ろめたさから始まり、ピエール・バイヤールの『読んでいない本について堂々と語る方法』(ちくま学芸文庫、2016年)で触れてはならない教養の話になり、原書と訳書のいずれかが積読本になる話しで終わる。

未読

自分にとって「読み心地のいい本」もあれば「読み心地のよくない本」もある。その境界線は先入見かもしれないという。ここでは、植木朝子氏の『虫たちの日本中世史:「梁塵秘抄」からの風景』(ミネルヴァ書房、2021年)が紹介されていて嬉しかった。三中信宏氏は農学系研究者なので、平安時代の今様などの歌謡文化は未知の世界である。境界線から遠く離れた未知の読書を未読としている中に、斎藤昌三『小雨荘書物随筆』(国書刊行会、2006年)があるのには笑った。

巻末に、エピグラムのような警句があったのは読み落としていた。

Bibo, ergo sum (我呑む。故に我有り)

コメント