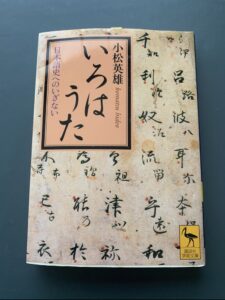

小松英雄『いろはうた 日本語史へのいざない』講談社学術文庫、2009年、2014年第3刷

また、小松英雄氏を読む季節になりました。

「いろはうた」について徹底的に考えるのが小松英雄氏のやり方です。専門家のありがたい研究成果を分かりやすく提示するようなタイプの本ではありません。だから、進行が一直線の論証ではなく、作業仮説を設定したり、様々な疑問を自らの問題として設定して筋道を立てて解決する方法をとっています。著者と共に山に登るスタイルを取っています。このスタイルに抵抗を感じる人もいるでしょう。小松英雄氏の『徒然草抜書』(講談社学術文庫、1990年)を読んだことがあれば、徹底した議論のやり方に馴染んでいると思います。この本の原本は1979年の中公新書です。後年の小松英雄氏と違い、本人に言わせれば、モタモタした言い回しだといいます。

議論の展開を書いても仕方がないので、見通しの立たない議論の中に入り、自分も考えるという読書になります。探偵が場面場面で謎を推理し、その可能性を否定していく進行になります。ちょっとしつこい探偵です。なかなか先に行かせてくれません。

この辺りを小松英雄は次のように言っています。

「たしかに、研究というのは専門家の役割かもしれない。しかし、母語である日本語に関しては、そのように構えてばかりもいられない面がある。日本語の特徴はこういうところにあるとか、こういうところが日本語の欠陥であるとか、専門家や専門家らしき人たちの意見がひしめいている中にあって、われわれは、独自の判断をつねに迫られているからである。自分で考えてみたことがないと、もっともな意見と、もっともらしい意見との判別を付けるのが難しい」(P15-16)。

本の内容のほとんどは、現代ビジネスを生きていく上では知識として余計なものでしょう。しかし、真実を探るための頭の働かせ方を私達は学ぶことができます。「もっともな意見ともっともらしい意見」の判別をする力は、著者のいう実践を重ねることによってしか身につかないでしょうから。

#小松英雄

コメント