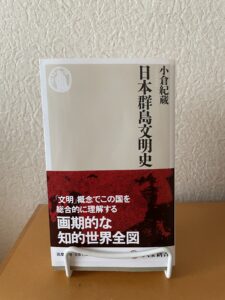

小倉紀蔵『日本群島文明史』ちくま新書、2025年

(書誌情報)

一般書。各章毎に注があり、「日本群島文明史を思索するための入門的ブックガイド」が章末にあるが、索引はない。序章で文明をはじめ「概念のあたらしい定義」を説明している。512ページ。

小倉紀蔵氏は『群島の文明と大陸の文明』(PHP新書、2020年、254ページ)で群島文明を論じている。

小倉紀蔵氏は朝鮮儒教の専門家だと思っていたが、いつのまにか京都大学名誉教授となって『日本群島文明史』という快著を書いていた。文明をはじめ「概念のあたらしい定義」で面食らったので、章毎にある註を読むことから始めた。

註は要注意だというのは、本文で書かずに註で論じるという技があるからである。見開き2ページで1項目を論じる方法を取っているだけになおさらである。

総じて註はあっさりしていた。

序章註(1)「知覚」というものは、印象および観念を指している。著者はヒュームの影響を受けていると書いているが、どうもドイツ観念論を好む私にはヒュームはわからないので、少し勉強したくなる。

第1章註(19)長谷川宏『日本精神史』(2015)について、「やはりわたしの希望としては、日本思想通史のしごとは東北大学日本思想史研究室でやっていただきたい」と言っている。

註(20)は「仏教の受容」に関しては言及しているが、「儒教の受容」に関する記述はどこにもない」と難があると指摘している。「江戸時代に突然、伊藤仁斎と荻生徂徠が出現したかのようにしか読めない」。

註(31)の島尾敏夫の妻・島尾ミホが漢詩という大陸文明と和歌という群島文明の双方を身につけた話は本書のテーマを考えるのによいエピソードだと思った。

第2章註(20)「元寇に関して文明論的にもっともポレミークな議論をしているのは板垣雄三である」。日本が敗北してモンゴル的世界観に入ることで普遍的な大陸文明に組み込まれたはずだという。

第3章註(12)〜(14)は加藤周一の『日本文学史序説』(1975)を日本「思想」や日本「哲学」に関する重要な業績と群島文明論で再評価している。本文では「まず重要なのは、日本の文学・思想・哲学には、普遍的な価値観や超越的な存在に対する関心が著しく少なく、具体的で部分的なものに対する感性と関心が特別に大きいという指摘である」(p.269)とした上で、文明論的に再評価することに、註(13)では「その理由のひとつは、加藤は明言しないものの、日本文学=日本哲学のこの性格が、日本社会における「伝統の継承」と「多様性の保全」という現象と密接に関わっているからだ」としている。

第4章は本書のメインであるが、註には目立った記述はない。

第5章註(15)は石川九楊『「二重言語国家・日本」の歴史』(青灯社、2005年)から、「女手」の観念に関してかなり長い引用を行っている。漢字で書いた漢詩・漢文という「男手」に対して和でつくられた文字、和歌・和文を「女手」という対比は群島文明の特徴である。

第6章註(20)は紫式部の清少納言への批判を「群島文明論」の解釈で行っている。

終章註(6)「梅尾明恵上人遺訓」は栂尾の誤植である。

コメント