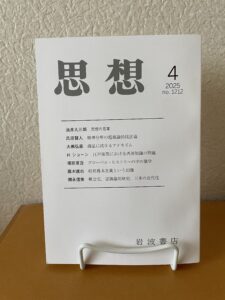

『思想』2025年4月号はH. ショーン「江戸後期における西洋知識の問題」を読むために購入した。グローバル・ヒストリーの中に「蘭学」を位置付けているのが素晴らしい。なお、「蘭学」は洋学となって展開した。近代化の文脈はアジアで日本にだけ起こったわけではない。各国においても西洋知識の導入過程はあり、帝国主義の時代状況のもとに読み解く必要がある。著者は「(知や情報の)循環(もしくは流通)(circulation)」という概念で、「日本」と「西洋」という二項対立の枠組に揺さぶりをかけ、「間帝国的な教育的コモンズ(transimperial educational commons)」という概念を提出して、江戸後期の西洋知識をグローバル・ヒストリーへと開いている。

ここで、著者による「帝国」の意味は二つある。

一つは「近代日本の帝国主義プロジェクトによって、蘭学および洋学の歴史記述が、どのように活性化されてきたのかを明らかにする」(p.56)こと。

もう一つは「諸帝国の相剋を通して、江戸後期の西洋の知識のあり方を分析する」(同上)こと。

翻訳した塚原東吾氏が解題を書いている。

「グローバル・ヒストリーの中の蘭学ーー「江戸後期における西洋知識の問題」解題」

そのものズバリのタイトルだった。

コメント