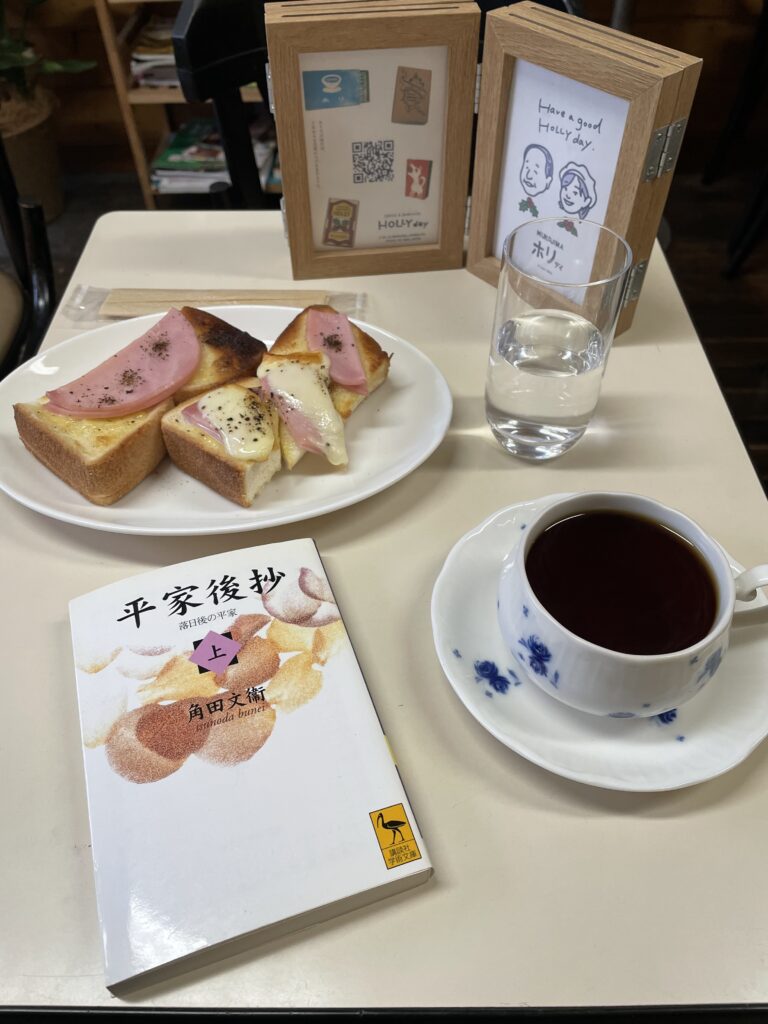

角田文衞『平家後抄 落日後の平家 上』講談社学術文庫、2000年、2006年第5刷

『平家後抄 下』講談社学術文庫、2000年、2006年第4刷

朧谷寿氏が下巻に「解説 角田史学の真髄をみる」を書いていました。平家は壇ノ浦で殄滅(てんめつ)したわけではないことを実証した本で、補註、関係諸家系譜抄、索引も完備したおり、谷沢永一先生もツッコミようはないかなと思います。

ただ、本書を古書店で求めたことは鉛筆で書かれた値段を見ればわかりますから、谷沢永一先生の推しがあったとしか考えられません。記憶は茫々として定かではありませんが、倍の値段で買ったのにはわけがあるはずです。

角田文衞(つのだぶんえい)氏を側で見ていたという朧谷氏は、多忙の中でこれを連載していたことに驚いていました。著者の動機は上巻に書いてあります。激烈ですね。

「『平家物語』は、平維盛の子の妙覚(六代丸)が斬られたことに触れ、「それよりしてこそ平家は永く絶えにけれ」をもって全巻の終句としている。これは、全く史実を無視した暴言であって、著者はかねてよりこの言葉に義憤を覚えていた。

『平家物語』を貫くものは、盛者必衰の哲学である。そのため作者たちは、平家の滅び行く過程を生き生きと描写する反面、しばしば真相を故意に隠蔽し、さらに平家の女性たちが戦後に演じた役割を全く無視している。それはまるで、「男子に非ずんば平家に非ず」といった女性軽視の態度である」(p.5『平家後抄 上』)。

朧谷氏の評は、「平家時代における女性の役割の発掘に力を注いできた著者にとって、平家作家の態度は許せなかったにちがいない」(p.339『平家後抄 下』)と同調的です。ジェンダー史観から見てもそうでしょう。

著者の学術文庫版へのまえがきが穏当なところと思います。

「「治承・文治の大乱」は、日本の構造を変革した大事件であったが、それは源氏と平家といった両部門の抗争でも、またそれによって平家が滅亡した争乱でもなかった。往々にして日本ではそのような誤認が通用している。著者は早くからこの根強い誤解を憂えていたが、昭和五十年に好機をえて実証的にこの大動乱の実相を明確にしようと試みたのであった」(p.3『平家後抄 上』)。

50年前の本であり、その後の研究とどう繋がっているのかは興味があります。

まず、治承・寿永の乱と文治の役を含めて「治承・文治の大乱」とする見方が史観そのものでしょう。「日本の構造の変革」と評価するのであれば、源平の抗争で終わらすことはできませんから。

序章で平清盛の孫の藤原朝臣貞子(北山准后)の生涯に触れた後、第一章で女院(建礼門院)の還御から始まるのは、同母妹を祖母とした藤原朝臣貞子に代って「壇ノ浦以降の平家の動静について綴」る著者の意気込みを感じます。

- HOLLYdayさんでトーストにトッピングしたものに那須高原のチーズを特別載せ

コメント